「来月からBCP担当をお願いします」

ある日突然、そんな言葉を上司から言われた──という方も多いのではないでしょうか。

BCPとは「Business Continuity Plan」、つまり事業継続計画のこと。災害や事故、感染症の流行など、企業活動を止めかねない非常事態が発生したとき、業務を可能な限り続ける、あるいは早期に再開するための準備・対応計画を指します。

…といっても、総務や防災の経験がない方にとっては、「そもそもBCPって何をすればいいの?」「どうやって進めたらいいの?」と不安になるのが当然です。

しかもBCPは、計画書を作るだけで終わらず、実際に運用されて初めて意味があるもの。業務の棚卸し、社内体制の整備、従業員への教育、備蓄の管理など、関係する範囲も広く、一人で抱え込むにはあまりにも荷が重い役割です。

だからこそ、最初に知っておきたいのは「完璧を目指すより、優先順位を見極めること」。

BCP担当として動き出す第一歩は、すべてを一気に整えようとすることではありません。

まずは、企業として何を守るべきか、どんなリスクがあるかを大づかみに理解し、どこから着手するかの道筋を立てることが大切なのです。

BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害・感染症・システム障害・重大事故などの非常事態に直面した際にも、重要な業務を中断させず、なるべく早く事業を再開させるための対策と仕組みをまとめたものです。

簡単に言えば、

「非常時にも会社を守り、従業員を守り、取引先との信頼を守るための準備」です。

たとえば…

こうした問いにあらかじめ答えを用意しておくことが、BCPの本質です。

BCPは、防災マニュアルや安全衛生対策とは異なり、「業務の継続」に焦点を当てた戦略的な視点を持つ必要があります。

被害を最小限にとどめる「リスク対策」と、発生後の復旧スピードを上げる「レジリエンス(回復力)」、両面が求められます。

中小企業であっても、BCPを整備していなかったことで…

といった深刻な影響が出た例もあります。

つまり、【BCPは“万一の保険”ではなく、“会社の未来を守る備え” 】です。

だからこそ、BCP担当者の役割は非常に重要であり、「何から始めるか」は慎重に考える必要があります。

「BCPって何となく難しそう…」と身構える方も多いかもしれませんが、【最初の一歩は“整理と確認” 】です。完璧を目指す必要はありません。大切なのは、“使えるBCP”への第一歩を踏み出すことです。

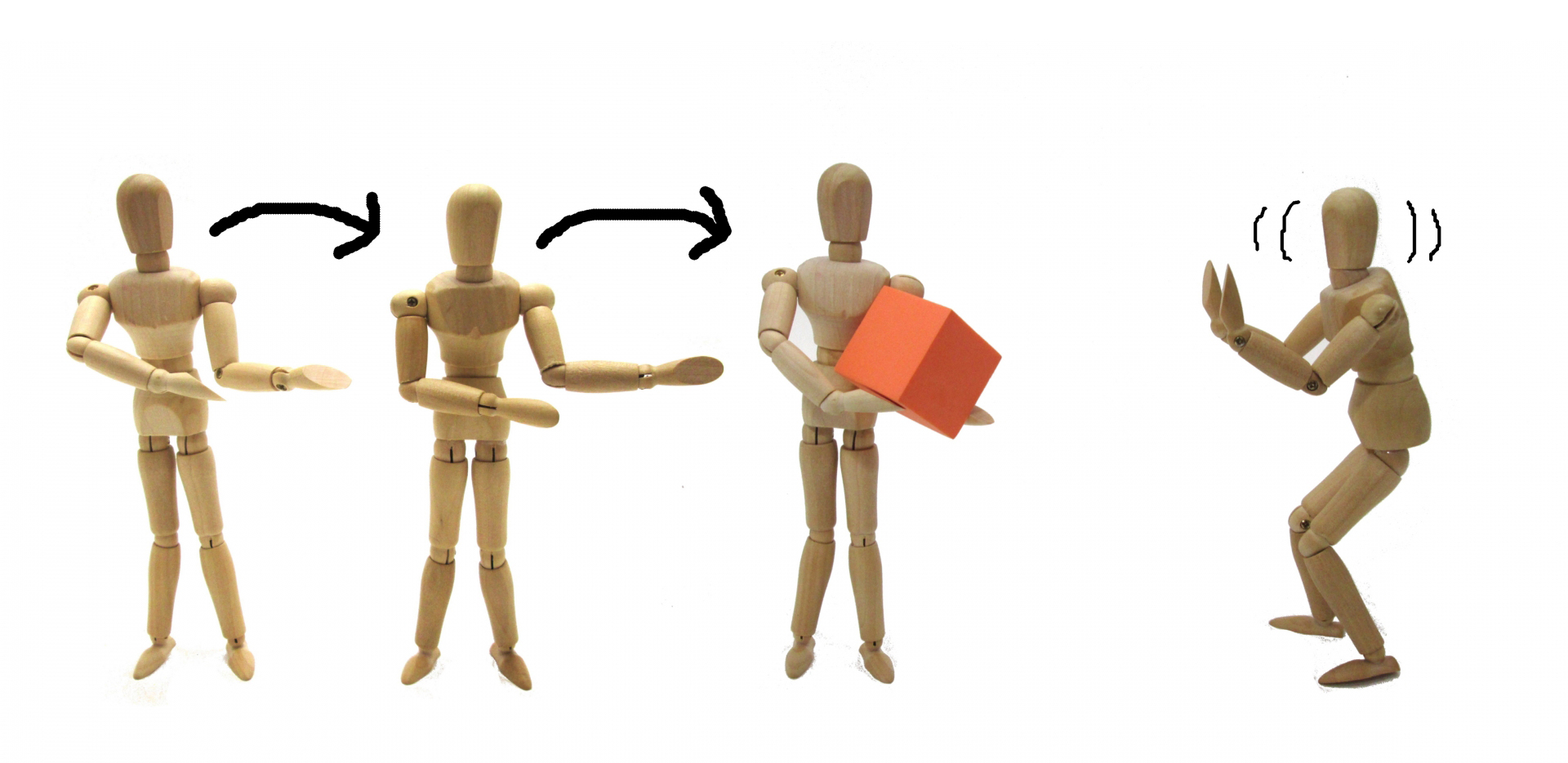

ここでは、BCP担当者が最初に取り組むべき3つの基本行動をご紹介します。

① 現状の「BCP資料・備品・体制」を把握する

まずは、今あるものを棚卸ししましょう。

「何があるのか分からない」という状態を脱するだけでも大きな進歩です。

また、担当者として社内の誰が何を知っているのかを確認しておくことも重要です。総務、情報システム、施設管理、役員など、関係部門のキーマンと顔をつなぐのもこの段階です。

② 想定リスクと優先業務を整理する

BCPはすべてのリスクに備えることはできません。

だからこそ、「どんなリスクを」「どの業務について」考えるのかを絞り込むことが重要です。

【確認すべきポイント】

このステップでは、業務継続に欠かせない要素と、それを止めるリスクを洗い出すのが目的です。

完璧に詰める必要はなく、「最初の想定」として仮決めでもOKです。関係部署と確認しながら、随時ブラッシュアップしていきましょう。

③ 社内に“伝える・見える化”の仕組みをつくる

折角BCPを考えても、社内に共有されていなければ意味がありません。

など、伝わる・残る・すぐ使える形に落とし込む工夫が求められます。

印刷物は、ネットワークが不安定な災害時にも有効で、「どんな状況でも手に取れる安心感」があります。

最初から大きな仕組みを作る必要はありません。「この部署にこのカードを配る」「この壁に避難経路図を貼る」など、小さな実行が防災意識の第一歩になります。

BCPの担当者にとって、もっとも難しいのは「継続」です。

作っただけで満足してしまったり、年に1度も見直されなかったり——そんなBCPは、いざというとき役に立ちません。

ここでは、BCPを“動かし続ける”ためのポイントをご紹介します。

● 年に1回は「見直す日」を決めておく

忙しい日常業務の中では、BCPの見直しはつい後回しになりがちです。

だからこそ、「この日にやる」とあらかじめ決めておくのが効果的です。

たとえば:

「年に一度、必ず見直す」というルールを作れば、自然と関係者の意識も育ちます。

●“担当者一人きり”にしない工夫を

BCPはチームで動かしてこそ意味があります。にもかかわらず、担当者にすべてが集中する組織は非常に多いのが現実です。

そのままでは、担当者の異動や退職とともにBCPが機能不全に陥ってしまいます。

そこで有効なのが:

こうした取り組みによって、「BCPは全社のもの」という意識が徐々に根づいていきます。

● 小さな「実行」を積み重ねる

「完璧なBCP」を作ることにこだわりすぎると、かえって進まなくなってしまいます。

それよりも、

など、小さな“できること”を定期的に実行することが重要です。

これらはマニュアルを読むよりも、ずっと実践的な防災意識の醸成につながります。

BCP担当者にとって最大の課題のひとつが、「どうやって社内全体を巻き込むか」という点です。

自分ひとりが動いても、BCPは機能しません。ここでは、経営層の理解を得る方法と、他部署を巻き込む工夫について紹介します。

● 経営層には「リスクと費用対効果」で伝える

経営層の協力を得るには、【「BCP=コスト」ではなく「BCP=企業存続の保険」】と理解してもらう必要があります。

効果的な伝え方の例:

また、「BCPがあることで取引先から信頼される」「採用活動でもプラス評価になる」といった経営メリットもアピールしましょう。

● 他部署とは「実務の延長線」で連携を

BCPを特別なこととして構えすぎると、現場の協力が得にくくなります。

むしろ、日々の業務の延長線上にあることとして関わってもらうと効果的です。

たとえば:

といったように、それぞれの部署が自分ごととして関われる役割を用意することがポイントです。

● 「防災週間」「BCP訓練の日」などを設けて周知

社内にBCPを浸透させるには、「きっかけ」が必要です。

こうした定期的な取り組みが、「うちの会社、防災意識あるよね」と社員に感じてもらう第一歩となります。

BCPの運用でつまずきがちなのは、「完璧を目指しすぎて動けなくなる」ことです。

実は、小さなアクションでも、継続すれば“有事に強い企業”に近づけます。

ここでは、今日からでも始められる小さな取り組みアイデアをご紹介します。

● 「掲示するだけ」の備え:防災ポスターや役割表

● 「月1更新」で安心:備蓄品・連絡先の確認習慣

● 「あえてユルく」社内イベント化する工夫

● 印刷物で“運用の仕組み”をつくる

BCP担当者に任命されたとき、多くの人が「何から手を付ければいいのか…」と戸惑います。

しかし、【最初の一歩は「完璧な計画」ではなく、「動き出すこと」】です。

BCPは、“マニュアルを完成させたら終わり”ではありません。社員一人ひとりの「自分ごと化」を促し、運用して初めて本当の備えになります。

担当者としての第一歩を、焦らず着実に。

今日からできることから始めていきましょう。

関連記事を読む

企業防災の基礎

企業防災の基礎

企業防災の基礎

企業防災の基礎

防災印刷活用事例

災害別BCP

災害別BCP

災害別BCP

企業の備蓄と防災品

災害時にも、社員の安全を守り事業を止めないために